DOI: 10.17175/sb003_010

Nachweis im OPAC der Herzog August Bibliothek: 1018610804

Erstveröffentlichung: 27.06.2018

Medienlizenzen: Medienrechte liegen bei den Autoren

Letzte Überprüfung aller Verweise: 25.06.2018

GND-Verschlagwortung: Digital Humanities | Zeitschrift | Wissen |

Empfohlene Zitierweise: Madleen Podewski: ›Kleine Archive‹ in den Digital Humanities – Überlegungen zum Forschungsobjekt ›Zeitschrift‹. In: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Wolfenbüttel 2018. text/html Format. DOI: 10.17175/sb003_010

Abstract

Zeitschriften sind bislang kein starkes Forschungsobjekt, für das nur bestimmte Disziplinen mit bestimmten Methoden zuständig sind. Ihre massenhafte Digitalisierung und die Applikation computergenerierter Analyseverfahren kann deshalb auch auffällig undramatisch verlaufen. Im Zentrum des Beitrags steht deshalb nicht die Frage, wie die Digital Humanities ein Objekt mitsamt seinen Analyseverfahren verändern, sondern wie sie dazu beitragen könnten, aus der Zeitschrift überhaupt erst ein starkes Objekt zu machen. These dazu ist, dass die Humanities die Zeitschrift gar nicht in ihrer spezifischen Mehrdimensionalität erfassen können und dass mit der Digitalisierung jetzt die Chance besteht, diese Defizite auszugleichen.

Periodicals have not previously been a powerful object of research; they have been relevant only for certain disciplines with specific methods. Therefore, their mass digitisation and the application of computer-generated analysis can proceed without attracting conspicuous attention. This article focuses not on how the digital humanities change objects and their corresponding analytical methods, but on how they can contribute to the transformation of the journal into an important research object in the first place. I argue that the humanities cannot even conceptualize the journal in its specific multi-dimensionality and that digitisation now offers the chance to compensate for this deficiency.

1. Kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung und Digitalisierung

Zeitschriften und Zeitungen, einst klassisches Objekt von Pressegeschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaft, sind erst in digitalisierter Form auch für ein breites Spektrum an kulturwissenschaftlichen Fragestellungen interessant geworden – so interessant, dass sich durchaus schon von einem Boom sprechen lässt. Die Projekte zur Digitalisierung der periodischen Presse sind inzwischen kaum noch zu überblicken: Sie reichen von nationalen Zeitungsportalen wie ANNO, Delpher, The British Newspaper Archive und Metaportale wie Europeana Newspapers[1] bis hin zu sehr unterschiedlich angelegten Sammlungen bestimmter Zeiträume und Formate.[2] Inzwischen dürften international und europaweit mehrere zehntausend Zeitungs- und Zeitschriftentitel in Datenbanken zur Verfügung stehen, wobei sich Forschungsinteressen und Digitalisierung wechselseitig darin beflügeln, die Bedeutung der periodischen Presse herauszustellen: Sie fließt ein in ganz unterschiedliche Fragestellungen – in die Erforschung historischer Lebenswelten ganz allgemein ebenso wie in die von Wissenschaftsgeschichte oder Wissenspopularisierung; sie spielt eine Rolle für die Geschichte der Bilder, der Fotografie, von Werbung und Mode, in Überlegungen zur Genese verschiedener sozialer Gruppen, bei der Neuvermessung von Modernismen und Avantgardebewegungen oder bei der Entstehung und Etablierung literarischer Strömungen. Vor diesem Hintergrund beginnt ihre lange Vernachlässigung fast schon zu verwundern und es darf vermutet werden, dass es für die Kulturgeschichtsschreibung ab dem 18. Jahrhundert schon bald kaum noch einen Bereich geben wird, der die periodische Presse nicht für sich entdeckt. Inzwischen lassen sich auch schon vorsichtige Versuche erkennen, dieser neuen Form der Presseforschung ein eigenes, quasi spezialisiertes Feld einzuräumen – mit eigenen Zeitschriften,[3] mit einer Reihe von Webportalen[4] oder mit darauf spezialisierten Forschergruppen.[5]

Auch wenn dieses neue kulturwissenschaftliche Interesse an Zeitungen und Zeitschriften ganz wesentlich durch Digitalisate in Gang gesetzt worden ist, werden die digitalisierten Periodika sowohl für die Beantwortung klassischer geisteswissenschaftlicher Fragestellungen als auch für Zugriffe aus dem Bereich der Digital Humanities genutzt: Letzteres bevorzugt mit Fragen nach berechenbaren Verteilungen und Verknüpfungen von Wort- und Bildeinheiten innerhalb von Periodika und für größere Korpora und mit dem Interesse, Korrelationen, Trendbildungen, Netzwerkstrukturen und Layout-Mustern auf die Spur zu kommen.[6] Wo nicht auf solche computergestützten, quantitativen Analyseverfahren gesetzt wird, ist manchmal gar nicht so recht deutlich, ob den jeweiligen Forschungsinteressen und -ergebnissen Print- oder digitalisierte Zeitschriften zugrunde gelegen haben.[7] Die Transformation ins digitale Format spielt offenbar keine nennenswerte Rolle: Zwar weist man vor allem im Umfeld der englischsprachigen periodical studies immer wieder mit Nachdruck darauf hin, dass die Digitalisierung den Objektstatus von Zeitungen und Zeitschriften, die Forschungsinteressen an ihnen und die Suchstrategien verändert, mit denen sie verfolgt werden,[8] für den größten Teil der Forschungspraxis bleibt diese Frage aber im Hintergrund.

Die kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung ist damit auffällig indifferent gegenüber der digitalen Differenz. Ganz anders als bei dem Forschungsobjekt der Geisteswissenschaften, dem emphatischen Kunstwerk der Hermeneutik, spielen Abwehr und Vorbehalte hier so gut wie keine Rolle. Zeitschriften scheinen nicht der Gegenstand zu sein, an dem die Grenze zwischen beiden Bereichen mit Emphase verteidigt oder mit dem die Differenzen zwischen ihnen sorgfältig reflektiert werden müssten.[9] Das zeigt sich schon in der teilweise recht sorglosen Form der Digitalisierung, für die erst allmählich Standards entwickelt werden – ganz im Gegensatz zu den von Beginn an aufwändigen digitalen Editionsprojekten für literarische Texte oder Werke der bildenden Kunst. Und es zeigt sich in der Forschungsarbeit selbst, in der zählende und interpretierende Verfahren problemlos entweder parallel nebeneinander bestehen oder miteinander verknüpft werden können. So erscheinen die Übergänge hier häufig nahtlos: Digitalisierung und computerbasierte Analyseverfahren sind gut zu vereinbaren mit den empirischen Grundlagen der klassischen Presseforschung, sie erlauben die Ausweitung des Forschungsfeldes auf größere Korpora und eine Beschleunigung der Arbeitsprozesse. Die Digital Humanities scheinen Fortsetzung und Ergänzung nicht digitaler Arbeit zu sein;[10] der Verdacht, sie könnten das Objekt grundsätzlich verfehlen, kommt hier nicht auf.

Dass das alles so undramatisch verläuft, hat sicher auch damit zu tun, dass Zeitschriften nie ein Kern- oder Prestigeobjekt der Geisteswissenschaften gewesen sind. In der Literaturwissenschaft etwa gehören sie traditionell dem Sozial- und nicht dem Symbolsystem zu, sind sie der Kontext und nicht das Werk, auf das es in hermeneutischer Absicht eigentlich ankommt. Wegen dieser randständigen Position ist es zu keiner strengen Kopplung mit qualitativen Ansätzen gekommen, deren Aufbrechen naturgemäß dramatische Folgen nach sich ziehen müsste. Hauptgrund für diese Gelassenheit ist aber, dass Zeitschriften auch in den Kulturwissenschaften bislang kein stabiles, kein festes, geschweige denn ein mit Emphase besetztes Forschungsobjekt geworden sind. Die Relevanz, die ihnen hier zugeschrieben wird, macht sie durchaus noch nicht zu autonomen »objects of study«,[11] bei dem sich über die Angemessenheit von Analyseverfahren streiten ließe. Sie sind nach wie vor Medium in einem recht konservativen Verständnis: ein Behälter, aus dem sich das jeweils Interessante (etwa Fotografien, bestimmte Textgenres, Texte oder Bilder bestimmter AutorInnen oder bestimmter Thematik) zumeist bedenkenlos und im wörtlich zu nehmenden Sinne herausreißen lässt, eine Art neutrale Fläche, auf der verschiedene Texte und Bilder miteinander interagieren oder Netzwerke bilden bzw. ein Medium, bei dem das zählt, wer oder was sich hinter ihm verbirgt – RedakteurInnen, AutorInnen, LeserInnen, Drucktechniken, Marktstrukturen etc.

Die Frage, inwiefern digitale Technologien die geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Gegenstände verändern, ist deshalb für die jüngeren Entwicklungen in der Zeitschriftenforschung etwas anders zu stellen: Es geht darum zu klären, ob und wie digitale Verfahren dazu beitragen könnten, aus einem weitgehend unselbständigen Objekt der Geisteswissenschaften ein eigenständiges Objekt zu machen. Eine grundlegende These dazu ist, dass Zeitschriften von den bisherigen Geisteswissenschaften gar nicht angemessen modelliert werden können, dass sich ihr jetziger diffuser Status aus den blinden Flecken ergibt, die deren Interessen und Analyseverfahren an ihnen hinterlassen. Und mit den digitalisierten Zeitschriften haben wir nun ein Objekt, bei dem diese weißen Flecken mit digitalen Verfahren erschlossen werden könnten.

2. Zeitschriften und konstruktiver Humanismus

Dass die Geisteswissenschaften ihre Objekte nach Prämissen kreieren, die bestimmte Aspekte ausschließen, spielt nicht nur bei der Entgegensetzung von Zählen und Verstehen eine Rolle. Im Umfeld von Science and Technology Studies, Akteur-Netzwerk-Theorie und New Materialism ist vor verschiedenen Hintergründen aufgezeigt worden, dass kulturalistische Perspektiven das Humane zu forciert ins Zentrum rücken, dass sie zu ausschließlich um das Subjekt und seine Symbol- und Sinnbildungssysteme kreisen. Ein solcher »konstruktiver Humanismus« reduziert soziales Handeln im Allgemeinen und die Produktion von Wissen im Besonderen auf »intersubjektive Interaktionen und auf die Reproduktion symbolische[r] Ordnungen« und setzt historischen Wandel gleich »mit einer Transformation kultureller Codes«.[12] Das macht es schwer oder gar verdächtig, Außenzonen zu denken, und noch schwerer ist es, sich eine Geschichte anderer, nicht menschlicher Formen von Agency vorzustellen, wie sie etwa Latour im Konzept einer symmetrischen Anthropologie entwirft.

Man kann diese Versuche zu einer Dezentrierung des Humanen natürlich auch in der Zeitschriftenforschung ablehnen und weiter an den Basisprämissen eines solchen konstruktiven Humanismus festhalten. Unter der Hand führt eine solche Zeitschriftenforschung ihre Begrenztheit aber doch immer wieder vor. Denn sie beschränkt sich selbst in sehr auffälliger Weise: Sie konzentriert sich auf einzelne Bestandteile, sie beschäftigt sich nur mit ausgewählten Heften und sie liest Zeitschriften hauptsächlich und sieht sie kaum einmal an. Den kulturwissenschaftlichen Herangehensweisen scheint eine geheime Scheu vor der Zeitschrift als ganzer eingeschrieben – vor ihrer überbordenden Fülle, ihrer großen Zahl, ihrer Komplexität, ihrer Verschiedenheit und im deutschsprachigen Raum noch einmal besonders vor ihrer Bedeutungslosigkeit, ihrer Kontingenz, ihrer Unabhängigkeit von Autorschaft und Kunstautonomie: »We want an object of study, not a kaleidoscopic range of forms. We want a single originary source, not plural accounts of writers, editors, illustrators, engravers, publishers, printers, and readers. We want a neat set of objects, accessible and delimited, not the fragmented remains of a publishing process.«[13] In der Forschungspraxis zeigt sich mithin, dass die kulturwissenschaftlich generierten Modelle von der Zeitschrift und die daran angepassten Analyseverfahren mit ihrem Objekt nicht zu Rande kommen, dass es hier mit großer Wahrscheinlichkeit noch etwas gibt, das mit ihnen nicht zu greifen ist.

3. Zeitschriften als ›kleine Archive‹

Gerade das, was solchermaßen aus dem Rahmen des konstruktiven Humanismus fällt, könnte aber wichtig sein für die angemessene Modellierung eines eigenständigen Objekts Zeitschrift. Dafür ist bereits vor längerer Zeit vorgeschlagen worden, Zeitschriften als ›kleine Archive‹ anzusehen, d.h. sie in Anlehnung an Foucaults Archivkonzept als Instanzen zu betrachten, mit denen Wissen in einer eigenen Ordnung produziert und kulturell je »Notständiges« auf spezifische Weise verhandelt wird.[14] Klein sind diese ›Archive‹, weil ihre Wissensproduktion mit konkret-materiellen, periodisch aufeinander folgenden Heften geschieht, die sich einzeln in die Hand nehmen und durchblättern lassen. Ein eigenes Wissen produzieren sie, indem sie mehr oder weniger heterogenes Material zusammendrucken und zusammenbinden; und dieses Material kreieren sie selbst.[15] Mit diesen mediumspezifischen Elementen wird auf Seiten, Doppelseiten, in Heften und Jahrgängen eine eigenständige Ordnung aufgebaut:

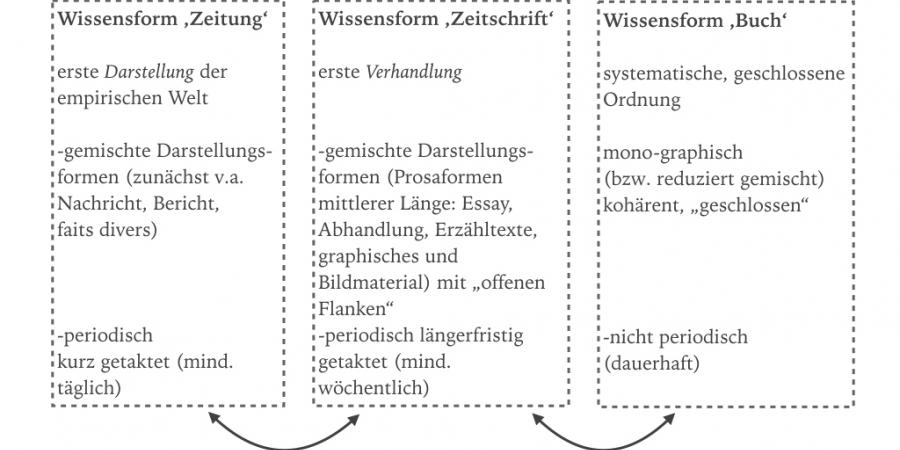

Diese Ordnung operiert auf mehreren Ebenen zugleich und ermöglicht vielfältige Beziehungen zwischen ihnen: visuelle in der Seiten- und Heftgestaltung, periodisch rhythmisierte in der Erscheinungsweise, numerisch oder alphabetisch strukturierte in Rubrizierungsverfahren, elementare und komplexe Bedeutungsbeziehungen zwischen den jeweiligen Bild- und Texteinheiten. Dabei bleibt die besondere Beziehungsarbeit, die Zeitschriften leisten, zu einem guten Teil im Status des Unexplizierten und Prä-Diskursiven, des Vorläufigen und Unabgeschlossenen. So entstehen hier auch vorbegriffliche, vortheoretische Wissensformen, mitgeneriert aus Praxiswissen (der Druckbranche etwa) und involviert in eine Geschichte der Wahrnehmung (des Sehens vor allem). Das ermöglicht niedrigschwellige Kontakte zwischen den Elementen auch jenseits der rigideren Regeln für diskursive, bedeutungsstarke multimodale oder kausale Bezugsformen. Mit eben dieser Ordnungsform aber halten Zeitschriften Wissen im Fluss: Im Feld der Printmedien besetzen sie eine intermediäre Position zwischen der kurztaktigen Tagesaktualität und Vergänglichkeit der ›Zeitung‹ und dem homogenen, dauer- und werkhaften ›Buch‹. Mit kurzen Halbwertszeiten halten sie das vor, was gerade anfällt und weiterem Nachdenken anheimgestellt werden soll. Der neuerlichen Debatte gewinnen sie zurück, was schon spezialistisch isoliertes und zum System erstarrtes Wissen war. Diese Arbeit aber ist nötig, um Übergänge zu schaffen, um Verschiedenstes aufzubereiten, zu bewerten, zu ordnen, zu mischen und je nachdem, woher es kommt – um es zu verflüssigen, zu entspezialisieren und anzureichern (vom ›Buch‹) oder zu stabilisieren und einzuordnen (von der ›Zeitung‹).

4. Zeitschriften und Digital Humanities

Das vorgeschlagene Modell wäre ein Weg, Zeitschriften konsequent als ein eigenständiges Forschungsobjekt zu konzipieren: als spezifische, kompakte Einheiten mit einer eigenen Funktionalität für den Wissenshaushalt historischer Kulturen und mit einer eigenen Geschichte. Auf diese Weise ließen sich mit Zeitschriften und um sie herum »tatsächliche Modi der Wissenskonstitution, -aufbewahrung und -zirkulation seit [ihrer] Durchsetzung im 18. Jahrhundert in ihrem Funktionieren beobachtbar [...] machen«.[16] Im Kern ginge es dabei darum herauszufinden, auf welch verschiedene Weisen Zeitschriften Elemente gebildet, wie sie sie angeordnet und welche Beziehungsformen sie zwischen ihnen ermöglicht oder nicht zugelassen haben. Spezifizieren ließe sich diese Aufgabe zunächst mit Fragen 1.) nach dem Charakter der mediumspezifischen Elemente (Themen und Formen in Text, Bild, Text-Bild-Kombinationen, graphischen Elementen), nach ihrer Größe, ihrer Anzahl, nach dem Grad ihrer Diversifikation und nach ihrer (periodisch getakteten) Zer- bzw. Aufteilung, 2.) nach der Art und Weise, in der diese Elemente auf Seiten, Doppelseiten, im Heft und in den Heftfolgen angeordnet wurden – neben-, unter- und nacheinander, in verschiedenen Mischungsgraden, mit verschiedenen Abständen und schließlich 3.) nach den verschiedenen Ebenen, auf denen dabei Bezugsformen generiert wurden (haptisch, visuell, semantisch) und nach den Strukturen dieser Beziehungen (elementar bis komplex, locker bis dicht, zyklisch bis singulär) und nach deren Stabilität bzw. Flexibilität über die Heftfolgen hinweg.

Modelle und Verfahren der Humanities können auf verschiedene Dimensionen eines solchermaßen modellierten Objektes nicht zugreifen: So können sie, wie oben bereits vermerkt, keine nicht bedeutungsförmigen, nicht kommunikationsrelevanten Wissensformen einkalkulieren, geschweige denn ihre Differenzierung und Historisierung leisten. Problematisch werden dürfte auch der Umgang mit den Druckordnungen insgesamt. Das nicht nur deshalb, weil hier auch vordiskursive Wissensformen eine zentrale Rolle spielen, sondern weil die Wissensproduktion in Zeitschriften auf mehreren und vor allem auf sehr unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig geschieht. Damit aber lässt sich die Beziehung zwischen den mediumspezifischen Elementen und der mit ihnen entstehenden mediumspezifischen Ordnung nicht in vertrauter Weise als eine ›Einheit‹ konzipieren – als ein hierarchisch geordnetes Relationenbündel zwischen einem Ganzen und seinen gleich gearteten Teilen etwa, wie es mit semiotisch-strukturalistischer Analyse zu greifen wäre oder als eine ästhetische Form von Komplexität, der sich mit hermeneutischer Zirkelarbeit auf die Spur kommen ließe. Solchermaßen organisierte Einheiten bzw. Zusammenhänge finden sich in Zeitschriften durchaus, aber sie machen sie nicht aus. Und schließlich ergeben sich vor allem für die werk- und einzelobjektfixierten hermeneutisch-qualitativen Interpretationsverfahren Schwierigkeiten, mit Zeitschriften als einem Massenphänomen zurechtzukommen. Diese ihre Massenhaftigkeit macht sie aber grundsätzlich aus – nicht wegen der (gar nicht so typischen) hohen Auflagen, sondern wegen ihrer periodischen Erscheinungsweise und wegen ihrer massiven Vielfalt. Zeitschriftengeschichte ist gekennzeichnet von einer geradezu überbordenden Fülle verschiedenster Formate, die mit feinsten Unterschieden von der buchähnlichen, sich elitär gerierenden Rundschauzeitschrift bis zur bunten, populären Illustrierten reichen. Deshalb lassen sich Zeitschriften auch nicht angemessen als Einzelobjekt modellieren. Vielmehr müssen sie auch als Einzelheft eingebaut bleiben in die periodische Heftfolge und in die angehäufte Vielfalt, in die dichte Packung eines hoch differenzierten Zeitschriftenfeldes.

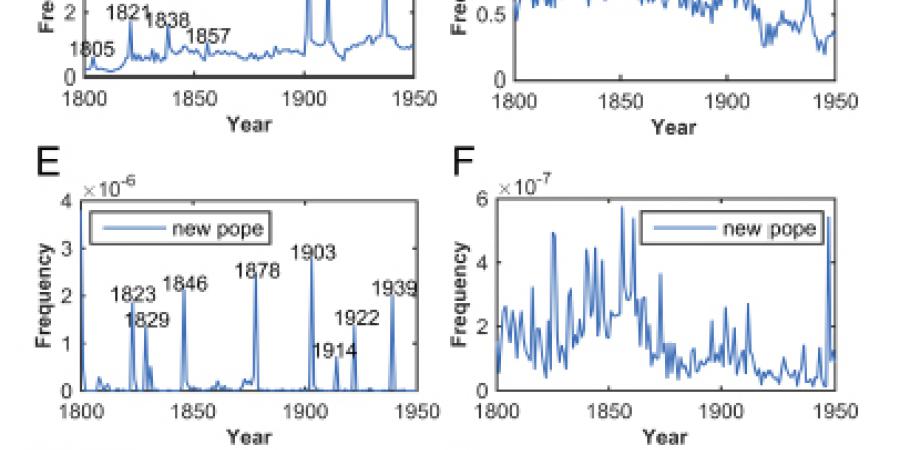

Vor diesem Hintergrund sei die eingangs gestellte Frage noch einmal wiederholt: Inwiefern können Forschungsinteressen, Modellbildungen und Analyseverfahren der Digital Humanities dazu beitragen, ein solches Objekt ›Zeitschrift‹ greifbarer zu machen? Lässt sich mit ihren Kernkompetenzen[17] etwas erfassen, das außerhalb der Reichweite der klassischen Humanities liegt und das doch so wichtig ist? Hier käme dann noch einmal ein anderer Außenbereich ins Spiel als derjenige, auf den oben im Rekurs auf posthumanistische Konzepte von new materiality oder agency verwiesen wurde.[18] Aber die Möglichkeit besteht: Denn die unterschiedlichen Formen der Mustererkennung im textmining, in der Bild- und Layoutanalyse und in der Netzwerkforschung erschließen ja Relationen und Strukturen, die – so wird vor allem in der Entgegensetzung von close reading und distant reading immer wieder herausgestellt – außerhalb des qualitativ geprägten Wissensmodus der Geisteswissenschaften liegen. Inwiefern aber machen diese Verfahren die Zeitschrift zu einem eigenständigeren Objekt? Für sich genommen, greifen jedenfalls auch sie nur auf ganz bestimmte Aspekte, nur auf Teildimensionen der Zeitschrift zu: In der textlinguistischen Grundierung der textmining- und topic-modeling-Verfahren etwa bleiben die mediumspezifischen Druckordnungen gänzlich unberücksichtigt, ist ihre semantisch-materiell-visuelle Mehrdimensionalität zu einem eindimensionalen Text reduziert. Was so erkennbar wird, sind – je nach gewähltem Korpus – Verteilungs- und Korrelationsmuster, die sich über den Verlauf von Seiten und Heften hinweg oder auch zwischen verschiedenen Zeitschriftentypen ergeben: Wortverteilungen zum Beispiel, die mit weiteren Daten aus Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte korreliert werden (Abbildung 5) oder, wie im Viral Text Project, mehrfach verwendete Wortcluster (Artikel, Artikelausschnitte, Lyrik), mit denen man der über verschiedene Periodika hinweg verstreuten Genese von Textgenres und dem flexiblen Gebrauch von Texten überhaupt auf die Spur kommen will (Abbildungen 6–8).

In den Abbildungen 6 und 7 zeigt sich der selektive Blick in den farbigen Markierungen der Zeitschriftenseite und in Abbildung 6 noch einmal besonders deutlich in den weißen Quadraten des Diagramms. Die tabellarische Auflistung der Treffer in Abbildung 8 ist schließlich gänzlich von den jeweiligen verschiedenen mediumspezifischen Ordnungen »gereinigt«. Auch Datenbankstruktur und Abfrageangebote, wie sie vom Freiburger Projekt Popular History in Victorian Magazines Database entwickelt wurden, scheinen an der Fülle der hier implizit ja mit aufgerufenen Medienordnungen nicht interessiert (Abbildungen 9, 10).

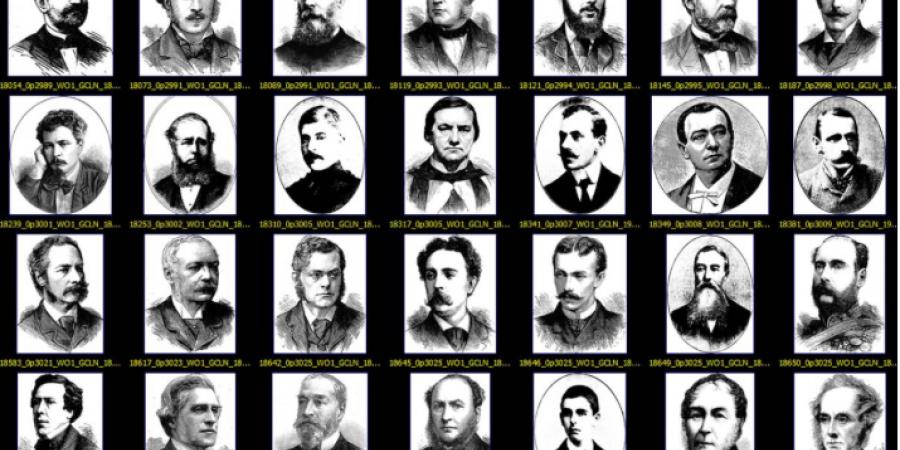

Nicht anders verhält es sich bei der erst jüngst angegangenen Beschäftigung mit dem Bildmaterial der periodischen Presse. Ganz zu Recht kritisiert man hier die Sprach- bzw. Textfixierung der digitalen periodical studies, in denen illustrierte Zeitschriften eine zentrale Rolle spielen. Dem distant reading sollen nun – u.a. mit semantischen Bildanalysen, Verfahren zur Unterscheidung von Halbton- und Holzstichdruck, zur Gesichtserkennung und mit der Erschließung von Kartenmaterial – gleichermaßen elaborierte Verfahren des distant viewing zur Seite gestellt werden.[19] Doch auch dabei fokussiert man nur Einzelelemente, will man auch hier Ordnungsmustern auf die Spur kommen, die sich erst ergeben, wenn die Bilder aus den Zeitschriften herausgerissen und neu angeordnet sind (Abbildung 11, Abbildung 12).

Was aber können solche Muster über die Zeitschriftenförmigkeit von Zeitschriften aussagen? Zweifellos haben sie etwas mit den Zeitschriften zu tun, aber welche ihrer Dimensionen wäre mit ihnen erfasst, welchen Status hätten sie in einer Zeitschriftenanalyse? Dass das bislang kaum gefragt wird, ist Indiz dafür, dass Zeitschriften auch in der digitalen Zeitschriftenforschung ein diffuses Objekt sind. Hier erscheinen sie hauptsächlich als eine Art Sprungbrett oder als eine Art Austragungsort bzw. Spielfläche. Darauf beruht auch ihre Aufwertung zu bedeutenden Akteuren in kulturellen Prozessen, ohne die zum Beispiel die Geschichte des viktorianischen England nicht angemessen erfasst werden könnte. Diese ihre Rolle basiert im Grunde nur auf der Tatsache ihres Vorhandenseins. Ihre Relevanz ist eine abstrakte; es ist gewissermaßen nur das Da-Sein der Zeitschriften, das wichtig ist, es sind nicht ihre konkreten Qualitäten, ihre konkreten Funktionsweisen. Besonders markant zeigt sich das in den Netzwerkmodellen, die mittlerweile auch in die Zeitschriftenforschung Eingang gefunden haben: Im Viral Text Project, in dem immer wieder die zentrale Bedeutung der periodischen Presse für die Ausbildung flexibler Vorstellungen von Werk und Autorschaft hervorgehoben wird, sind Zeitschriften als kompakte Kreisflächen ohne Binnenstrukturen dargestellt. Wie sie »verknoten«, ist hier nicht relevant.

Oder noch einmal von einer anderen Perspektive aus gefragt: Wie ließen sich diese Befunde mit anders gelagerten, anders gewonnenen verknüpfen, etwa mit Ergebnissen von Layout- oder Bildanalysen, mit aufgezeigten netzwerkförmigen Strukturen oder mit der Beobachtung vielschichtiger Bedeutungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Beiträgen eines Heftes und über mehrere Hefte hinweg?[20] Auch bei den computerbasierten Verfahren erscheint die Beantwortung solcher Fragen nicht dringlich: In den meisten Fällen geben sich die aus den Zeitschriften gewonnenen (Teil-)Muster ausreichend kontextualisiert, wenn sie mit von außen kommenden Rahmungen versehen und etwa in sozial-, politik- oder marktgeschichtliche Entwicklungen eingebettet werden.[21] Das könnte etwas anders werden mit den zuletzt angegangenen Layoutanalysen, bei denen das Layout sehr viel deutlicher als eine mediumspezifische Einheit betrachtet wird. Konsequenz daraus ist, dass die Formevolutionen, denen man hier auf die Spur kommen will, bevorzugt zeitschriftenintern, vor allem im Rekurs auf die präsentierten Inhalte, kontextualisiert werden sollen.[22]

Die digitale Mustererkennung verfährt bei Zeitschriften also ebenso selektiv wie die hermeneutischen Verfahren. Beide Herangehensweisen belassen sie, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, in einem diffusen Objektstatus. So scheint es nahezuliegen, die Defizite beider Zugriffe durch Kooperation wechselseitig auszugleichen. In den Digital Humanities gelten solche Formen der Ergänzung, gelten mixed-method-Verfahren mittlerweile als beste Lösung.[23] Sie liegen ganz pragmatischen procedere-Empfehlungen zugrunde,[24] werden als »abductive reasoning« aber auch theoretisch als vermittelndes Verfahren konzipiert, mit dem sich der Gegensatz zwischen (geisteswissenschaftlicher) Deduktion und (empirisch-rechnerischer) Induktion entdramatisieren lässt.[25] Was für eine Art von Objekt entsteht aber dann dabei? Ein zusammengesetztes, bei dem die unterschiedlichen Dimensionen der Zeitschrift in unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche fallen – die Bedeutungsbeziehungen zwischen einem Text und einem Bild in einem Einzelheft der Semiotik, die Zirkulation bzw. die Streuung der Wörter über Hefte und Formate hinweg dem textmining bzw. dem topic modeling, die verzweigten Beziehungen zwischen Texten und Autoren der Netzwerk-, die Formentwicklung der Layoutanalyse? Kann die Zeitschrift so zu einem kompakten, distinkten Objekt werden? Oder fällt sie dabei nicht doch gleich wieder auseinander?

Den Objekten der Digital Humanities scheint eine solche Gefahr des Zerfalls nicht zu drohen, auch wenn auf sie mit sehr unterschiedlichen Forschungsprämissen zugegriffen wird und immer klar ist, dass dabei ebenso unterschiedliche Dimensionen ins Spiel kommen. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass man unter dem Dach der Humanities auf eine vage Art und Weise davon ausgehen kann, es mit derselben Sache zu tun zu haben: mit Literatur, mit politischer Geschichte, mit sozialen Gruppen, mit bestimmten kulturellen Phänomenen. Erst unter dieser Voraussetzung ist es ja überhaupt plausibel, dass, obwohl das Verstehen computergenerierter Daten »will never be [the realm] of machines«[26] – dass solche Daten die klassischen Humanities trotzdem inspirieren und von ihnen genutzt werden können und dass dieser Verfahrenswechsel den Untersuchungsgegenstand nicht einfach auseinandersprengt. Bleiben Zeitschriften ein diffuses Objekt, so erscheint eine solche Koordination auch bei ihnen unproblematisch: Aus ihnen werden Daten generiert, die sich in klassischer Weise mit sozial- oder sonstigem kulturhistorischem Wissen interpretieren lassen.[27] Sollen Zeitschriften aber ein distinktes Objekt sein, dann ist die Frage, wo die Grundlage für einen solchen Zusammenbau liegt, doch noch einmal nachdrücklicher zu stellen. Denn hier geht es nicht um den nachträglichen Transfer von Daten in Interpretationen, um aufeinanderfolgende Schritte in einem Analyseprozess, sondern um die Koordination unterschiedlicher Ebenen im Objekt selbst. Diese Kopräsenz lässt sich nicht ins Nacheinander von Analyseschritten auflösen, sie muss anders angegangen werden.

Ein Hauptproblem beim Umgang mit Zeitschriften besteht mithin darin, mit ihrer spezifischen Mehrdimensionalität zurechtzukommen – mit einer Mehrdimensionalität, die massenhaft, variantenreich und periodisch prozessiert wird. Mit dem Konzept der ›kleinen Archive‹ steht dafür ein theoretischer Rahmen, steht eine Theorie der Zeitschrift zur Verfügung: Zeitschriften produzieren auf diese Weise eigenständiges Wissen und setzen und halten dabei Wissensflüsse in Gang. Nun geht es um die Verfahren und Methoden, mit denen sich diese Wissensproduktion angemessen erfassen lässt. Die Verfahren und Methoden, mit denen wir bislang arbeiten, sind dafür zu eindimensional.[28] Mit ihnen können wir immer nur auf einzelne, auf ausgewählte Aspekte der Zeitschrift zugreifen. Eben deshalb fällt es hier auch schwer, die Interaktion verschiedener Ebenen zu erfassen. Für die Forschungspraxis bedeutet das zunächst, diese Einschränkungen beständig im Blick zu behalten und solche Analyseverfahren nicht einfach zu adaptieren – so, als wären Zeitschriften ein weiteres Exempel dafür, wie weit sich die bewährten Analysekompetenzen der Humanities – und nun auch der Digital Humanities – ausdehnen lassen. Wir könnten weiterkommen, wenn wir Zeitschriften nicht als ein solchermaßen vertrautes, selbstverständliches, sondern als ein neues, eher fremdes Objekt auffassen, das noch intensiver methodischer Reflexionen bedarf, um greifbar zu werden. Dabei ginge es sowohl um die Entwicklung neuer Analyseverfahren als auch um eine sorgfältige Bestimmung des Status der etablierten.

Und weiterkommen könnten wir auch, wenn wir noch eine andere Chance zu nutzen verstünden, die digitalisierte Zeitschriften und computerbasierte Verfahren eröffnen – wohl auch, weil sie den Digital Humanities größte Sorgen bereitet: Mustern auf die Spur zu kommen, die weder sprach- noch bilderförmig und die erst im Überblick über große Korpora erkennbar sind.[29] Denn mit ihnen könnten wir näher an die prädiskursiven, unexplizierten/inexpliziten Dimensionen der Zeitschrift herankommen, an ihr charakteristisches ›knowing how‹. Suchbefehle dafür haben wir (noch) nicht, es ginge also um die Exploration von »heretofore unknown«, »never–before encountered information«.[30] Mit der hier vorgeschlagenen Perspektive ließen sich solche unerfragten, vom Computer erzeugte Muster für die Erforschung eines Objekts nutzen, das bislang weder den Humanities noch den Digital Humanities so recht zugehört.

Fußnoten

-

[1]Im März 2017 waren etwa bei ANNO (AustriaN Newspapers Online) 19 Millionen Seiten online; Europeana Newspapers versammelte zu diesem Zeitpunkt 18 Millionen Zeitungen, davon zehn Millionen im Volltextformat; das niederländische Zeitungsportal Delpher präsentiert im August 2017 bereits 60 Millionen Zeitungsseiten und The British Newspaper Archive knapp 21,2 Millionen Zeitungsseiten. In Deutschland wird am Aufbau eines gleichwertigen nationalen Zeitungsportals gearbeitet, vgl. dazu Bürger / Meyer 2016.

-

[2]Z.B. digipress – Das Zeitungsportal der Bayerischen Staatsbibliothek; das Zeitungsinformationssystem der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz ZEFYS; Illustrierte Magazine der klassischen Moderne; Deutschsprachige Kunst- und Satirezeitschriften; Gelehrte Zeitungen und Journale der Aufklärung.

-

[3]Z.B. The Journal of Modern Periodical Studies (gegründet 2010), das Journal of European Periodical Studies (gegründet 2016) oder das schon länger erscheinende American Periodicals. A Journal of History & Criticism (gegründet 1991).

-

[4]Z.B. The Modernist Journals Project. A joint project of Brown University and The University of Tulsa; Popular History in Victorian Magazines Database (PHVM), Albert Ludwigs Universität Freiburg; Revistas Culturales 2.0. Universität Augsburg; Magazine Modernism, Dedicated to Modern Periodical Studies; ESPRit. European Society for Periodical Research.

-

[5]Z.B. die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschergruppe Journalliteratur. Formatbedingungen, visuelles Design, Rezeptionskulturen .

-

[6]Vgl. exemplarisch für die pressespezifische Anwendung und Modifikation von textmining-Verfahren und Verfahren des topic modeling Lansdall-Welfare et al. 2017, passim. Zur Applikation von Netzwerkmodellen vgl. z.B. die Beiträge im Themenheft »Visualizing Periodical Networks« des Journal of Modern Periodical Studies 5 (2014), H. 1. Bild- und Textmuster und Netzwerkstrukturen stehen im Fokus des Portals Nineteenth-Century Newspaper Analytics. Vgl. außerdem die pressespezifischen Projekte, die auf der Montrealer Konferenz Digital Humanities 2017 vorgestellt wurden: Smits 2017b; Buntinx et al. 2017; Cordell / Smith 2017.

-

[7]Vgl. zum Beispiel die Beiträge in den beiden Tagungsbänden zu illustrierten Zeitschriften Igl / Menzel 2016, passim und Leiskau et al. 2016, passim.

-

[8]Das geschieht besonders ausführlich bei Mussell (vgl. Mussell 2012, passim), besonders nachdrücklich bei Maurantonio (vgl. Maurantonio 2014, passim). Überlegungen zu den Konsequenzen des »browsing« in Datenbanken werden u.a. angestellt bei Fyfe (vgl. Fyfe 2015, passim).

-

[9]Wie etwa bei Gebert, mit Bezug auf unterschiedliche Evidenztypen und problematische Diskontinuitäten zwischen dem Großen und dem Kleinen (vgl. Gebert 2016, passim), bei Limpinsel, mit Blick auf unterschiedliche Medienkulturen, vor allem hinsichtlich der Buchbindung der klassischen Geisteswissenschaften (vgl. Limpinsel 2016, passim) oder bei Trilcke / Fischer, mit grundsätzlichen Überlegungen zur unterschiedlichen Disziplinarität auf mehreren Ebenen (vgl. Trilcke / Fischer 2016, passim).

-

[10]Insofern ließe sich das Feld mit Matt Erlin als die dritte Variante der »digital humanity stories« charakterisieren, bei der die Digital Humanities als »maturation« erscheinen (und nicht als »insurrection« oder »eternal recurrence«), vgl. Erlin 2016, passim.

-

[11]So Collier: »In practice, however, periodicals have emerged as objects of study, but not, it would seem, as autonomous.« (Collier 2015, S. 100).

-

[12]Reckwitz 2008, S. 145.

-

[13]Mussell 2015, S. 344.

-

[14]Frank et al. 2010, passim. Dieses Modell ist inzwischen in mehreren Beiträgen ausgearbeitet und modifiziert worden. Vgl. dazu den Überblick in Frank 2016, S. 106f. (Fußnote Nr. 18). – Die »Notstände« sind in Foucaults Konzept des Dispositivs eingebettet: »Drittens verstehe ich unter Dispositiv eine Art von […] Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion.«, Foucault 2008, S. 120.

-

[15]Dass Zeitschriften ihre Elemente selbst kreieren und nicht etwa von außen kommende, für sich stabile Fertigprodukte in sich aufnehmen, erscheint auf den ersten Blick wohl am plausibelsten bei Bildmaterial: Die Bildreproduktionen, die etwa in Zeitschriften der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so zahlreich präsentiert werden, sind Produkt verschiedenster Transformationen: Zumeist abfotografiert, dann xylografiert, verändern sich Materialität, Farbigkeit, Strichführung, Größe und das Umfeld, in die sie hineingedruckt werden. Ähnliches gilt für die Druckgestalt literarischer Texte, wiederum besonders prägnant beim Abdruck in Fortsetzungen.

-

[16]Frank 2014, S. 40.

-

[17]Natürlich ist eine solche Abstraktion eine Vereinfachung, die Digital Humanities sind »ein weites Feld«, aber doch die »Summe aller Versuche, die Informationstechniken auf den Gegenstandsbereich der Geisteswissenschaften anzuwenden«, Thaller 2016, S. 13.

-

[18]Diese Konzepte kommen weitgehend ohne computerbasierte Verfahren aus, die Akteur-Netzwerk-Theorie etwa basiert wie die Diskursanalyse Foucaultscher Prägung, worauf Berry nachdrücklich verweist (vgl. Berry 2014, passim), auf close-reading-Praktiken.

-

[19]Vgl. dazu vor allem das Projekt Illustrated Image Analytics, ein Teilprojekt von Nineteenth-Century Newspaper Analytics, angesiedelt am College of Humanities and Social Science der North Carolina State University.

-

[20]Letzteres wird ausführlich herausgearbeitet in Kaminski / Mergenthaler 2010, passim.

-

[21]Diese aus der Zeitschrift herausführende Kontextualisierung ist zudem häufig verknüpft mit einem Schwenk in die klassischen Humanities hinein, so etwa Lansdall-Welfare et al.: »[...] we feel that the practice of close reading cannot be replaced by algorithmic means. Indeed, our methods can only detect increased or decreased attention toward a given topic or idea over the decades, offering a complementary approach to close reading, but they cannot explain the reasons behind those changes, which are best understood by other means.« Lansdall-Welfare et al. 2016, E 462).

-

[22]Vgl. dazu z.B. Rißler-Pipka 2016, passim.

-

[23]Prägnant formuliert bei Ganascia 2015: »Our claim here is that,[…] for Digital Literary Studies, there is no real antagonism between the logic of the ›sciences of culture‹ […] and the making of tools that help to interpret huge databases with respect to existing theories. In other words, computer-aided methods can be seen as a continuation of traditional humanistic approaches. As such, they can afford many opportunities to renew humanistic methods and to make them more accurate […].« Dabei wird auch die Dichotomie von close und distant reading verabschiedet: »Sie hat ihr paradigmatisches Provokationspotential erschöpft und bildet inzwischen weder die Forschungsrichtungen der Digital Humanities noch die literaturwissenschaftlichen Ansätze, die entsprechende Methoden aufgreifen, angemessen ab. Beide verlangen nach integrativen Konzepten.«, Weitin et al. 2016, S. 113.

-

[24]Vgl. dazu am prägnantesten Weingart 2017. Weingart, der auf die Frage, »how basic statistics lead to a meaningful historical argument« antwortet, »that one good approach to computational history cycles between data summaries and focused hypothesis exploration, driven by historiographic knowledge, in service to finding and supporting historically interesting agendas.« Zur Erreichung dieses Ziels werden Arbeitsschritte entwickelt, die sich anhand zweier komplementär konstellierten Fragestellungen aufeinander zu bewegen: »1.) You have a big data set and don’t know what to do with it, or 2.) You have a historiographic agenda (a point to prove, a question to answer, etc.) that you don’t know how to make computationally tractable.«

-

[25]Kitchin 2014, S. 6.

-

[26]Lansdall-Welfare et al., E 462.

-

[27]Vgl. dazu z.B. Smits 2017a, passim und bereits die in Anmerkung 22 zitierte Passage aus Lansdall-Welfare et al. 2016.

-

[28]Das heißt nicht, dass hier nicht auch komplexe Strukturen modelliert und analysiert werden können. Deren Basis ist aber eine grundlegende Gleichheit oder doch Ähnlichkeit der Elemente: Multimodale Zeichenkonstellationen etwa bestehen ausschließlich aus Zeichen, wie unterschiedlich die Zeichentypen dabei auch immer sein mögen.

-

[29]Vgl. dazu Esposito 2016, Abschnitt 10, mit Bezug auf Prozesse der »datafication« im Umfeld von Big Data: Solche »Digitalverfahren sind in der Lage, in den im Web zirkulierenden Materialien Muster und Korrelationen zu erkennen, die kein menschlicher Geist produziert hat und keine bewusste Intelligenz verstehen kann, die aber trotzdem Informationen produzieren und Folgen haben.« Hier finden sich auch Verweise auf Publikationen zum durch Big Data provozierten ›Ende der Theorie‹.

-

[30]Vgl. Hearst 1999, zitiert nach Mehler / Wolff 2005, S. 4.

Bibliographische Angaben

- David Berry: On Latour’s Notion of the Digital. In: Stunlaw: philosophy and critique for a digital age. Blogbeitrag vom 28.08.2014. [online]

- Thomas Bürger / Sebastian Meyer: Schlagzeilen im Binärcode. Fortschritte und Herausforderungen bei der Digitalisierung historischer Zeitungen. URN: urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-77780 In: BIS – das Magazin der Bibliotheken in Sachsen 9 (2016), H. 3, S. 139–141. [online] [Nachweis im GVK]

- Vincent Buntinx / Frédéric Kaplan / Aris Xanthos: Layout analysis on newspaper archives. PDF. [online] In: Digital Humanities 2017 Conference Abstracts. Hg. von Rhian Lewis / Cecily Raynor / Dominic Forest / Michael Sinatra / Stéfan Sinclair. (DH 2017, Montreal, 8.-11.08.2017) Montreal 2017. [online]

- Patrick Collier: What is Modern Periodical Studies? In: Journal of Modern Periodical Studies 6 (2015), H. 2, S. 92–111.

- Ryan Cordell / David Smith: What News is New? Ads, Extras and Viral Texts on the Nineteenth-Century Newspaper Page. PDF. [online] In: Digital Humanities 2017 Conference Abstracts. Hg. von Rhian Lewis / Cecily Raynor / Dominic Forest / Michael Sinatra / Stéfan Sinclair. (DH 2017, Montreal, 8.-11.08.2017) Montreal 2017. [online]

- Matt Erlin: Digital Humanities Masterplots. [online] In: Digital Literary Studies 1 (2016), H. 1. [online]

- Elena Esposito: Korrelation und Kommunikation. Big Data in der Soziologie. In: Digitalität Theorien und Praktiken des Digitalen in den Geisteswissenschaften. (Tagung: 1, Loveno di Menaggio, Italien, 26.–29.05.2016). Konzeptpapiere. (= Digitalität in den Geisteswissenschaften; 1). Blogbeitrag vom 04.07.2016. [online]

- Michel Foucault: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin 2008. [Nachweis im GVK]

- Gustav Frank / Madleen Podewski / Stefan Scherer: Kultur – Zeit – Schrift. Literatur- und Kulturzeitschriften als ›kleine Archive‹. DOI: 10.1515/iasl.2009.013 In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 34 (2010), H. 2, S. 3–47. [online] [Nachweis im GVK]

- Gustav Frank: Prolegomena zu einer integrativen Zeitschriftenforschung. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 48 (2016), H. 2, S. 101–121. [Nachweis im GVK]

- Gustav Frank: Was der Fall ist. Zur Funktion von Literatur in ›kleinen Archiven‹ am Beispiel von Schillers Geisterseher. In: Sprache und Literatur 45 (2014), H. 114, S. 39–56. [Nachweis im GVK]

- Paul Fyfe: Technologies of Serendipity. In: Victorian Periodicals Review 48 (2015), H. 2, S. 261–266. [Nachweis im GVK]

- Jean-Gabriel Ganascia: The Logic of the Big Data Turn in Digital Literary Studies. In: Frontiers in Digital Humanities 2 (2015), Artikel 7. DOI: 10.3389/fdigh.2015.00007

- Bent Gebert: Das Globale und das Singuläre. Zwischenlagen der Kulturwissenschaften. Darmstadt 2016. (= LitLab Pamphlet; 3)[online]

- Marti A. Hearst: Untangling Text Data Mining. In: Proceedings of ACL 99. (Meeting of the Association of Computational Linguistics: 37, College Park, MD, 20.-26.06.1999) Stroudsburg, PA 1999, S. 3-10. DOI: 10.3115/1034678.1034679

- Illustrierte Zeitschriften um 1900. Mediale Eigenlogik, Multimodalität und Metaisierung. Hg. von Natalia Igl / Julia Menzel. Bielefeld 2016. [Nachweis im GVK]

- Nicola Kaminski / Volker Mergenthaler: »Der Dichtkunst Morgenröthe verließ der Erde Thal«. Viel Lärmen um Nichts. Modellstudie zu einer Literatur in Fortsetzungen mit einem Faksimile des Gesellschafters oder Blätter für Herz und Geist vom April 1832. Hannover 2010. [Nachweis im GVK]

- Rob Kitchin: Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. [online] In: Big Data & Society 1 (2014), H. 1, S. 1–12. [online]

- Thomas Lansdall-Welfare / Saatviga Sudhahar / James Thompson / Justin Lewis / FindMyPast Newspaper Team / Nello Christianini: Content Analysis of 150 years of British Periodicals. In: Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (PNAS) 114 (2017), H. 4, E 457–E465, E 458. DOI: 10.1073/pnas.1606380114

- Deutsche illustrierte Presse. Journalismus und visuelle Kultur in der Weimarer Republik. Hg. von Katja Leiskau / Philipp Rössler / Susann Trabert. Baden-Baden 2016. [Nachweis im GVK]

- Mirco Limpinsel: Was bedeutet die Digitalisierung für den Gegenstand der Literaturwissenschaft? In: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 1 (2016). DOI: 10.17175/2016_009

- Nicole Maurantonio: Archiving the Visual. The Promises and Pitfalls of Digital Newspapers. In: Media History 20 (2014), H. 1, S. 88–102. [Nachweis im GVK]

- Alexander Mehler / Christian Wolff: Einleitung. Perspektiven und Positionen des Text Mining. In: LDV-Forum: Zeitschrift für Computerlinguistik und Sprachtechnologie 20 (2005), H. 1, S. 1–18. PDF. [online] [Nachweis im GVK]

- James Mussell: The Nineteenth-Century Press in the Digital Age. Basingstoke [u. a.] 2012. [Nachweis im GVK]

- James Mussell: Repetition. Or, »In Our Last«. In: Victorian Periodicals Review 48 (2015), H. 3, S. 343–358. [Nachweis im GVK]

- Andreas Reckwitz: Der Ort des Materiellen in den Kulturtheorien. Von sozialen Strukturen zu Artefakten. In: Unscharfe Grenzen. Perspektiven der Kultursoziologie. Hg. von Andreas Reckwitz. Bielefeld 2008, S. 131–156. [Nachweis im GVK] Siehe auch 2., unveränderte Auflage: [Nachweis im GVK]

- Nanette Rißler-Pipka: Image and Text in Numbers. Layout Analysis of Hispanic Cultural Magazines in Modernity. Präsentation. (Conference: Research of written documents in the digital age, Darmstadt, 22.–23.02.2016) Darmstadt 2016. PDF. [online]

- Thomas Smits (2017a): Bridging the gap between quantitative and qualitative in digital newspaper archives. In: KB Research: Research at the National Library of the Netherlands. Blogbeitrag vom 25.01.2017. [online]

- Thomas Smits (2017b): Illustrations to Photographs: Using computer vision to analyzing news pictures in Dutch newspapers, 1860–1940. PDF. [online] In: Digital Humanities 2017 Conference Abstracts. Hg. von Rhian Lewis / Cecily Raynor / Dominic Forest / Michael Sinatra / Stéfan Sinclair. (DH 2017, Montreal, 8.–11.08.2017) Montreal 2017. [online]

- Manfred Thaller: Digital Humanities als Wissenschaft. In: Digital Humanities. Eine Einführung. Hg. von Fotis Jannidis / Hubertus Kohle / Malte Rehbein. Stuttgart 2017, S. 13–18. [Nachweis im GVK]

- Peer Trilcke / Frank Fischer: Fernlesen mit Foucault? Überlegungen zur Praxis des distant reading und zur Operationalisierung von Foucaults Diskursanalyse. DOI: 10.16995/lefou.15 In: Le foucaldien 2 (2106), H. 1, Artikel 6. [online]

- Scott B. Weingart: Argument Clinic. In: The scottbot irregular: data are everywhen. Blogbeitrag vom 26.7.2017. [online]

- Thomas Weitin / Thomas Gilli / Nico Kunkel: Auslegen und Ausrechnen. Zum Verhältnis hermeneutischer und quantitativer Verfahren in den Literaturwissenschaften. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 46 (2016), H. 1, S. 103–115. [Nachweis im GVK]

- Nineteenth Century Newspaper Analysis. Illustrated Image Analysis. Hg. von der NC State University. Raleigh, NC 2017. [online]

- Popular History in Victorian Magazines Database (PHVM). Introduction. Hg. von der Universitätsbibliothek Freiburg. Freiburg 2017. [online]

- The Viral Text Project. Mapping Networks of Reprinting in 19th-Century Newspapers and Magazines. Index. Hg. von Ryan Cordell / David Smith. Boston, MA. 2017. [online]

Abbildungsnachweise und –legenden

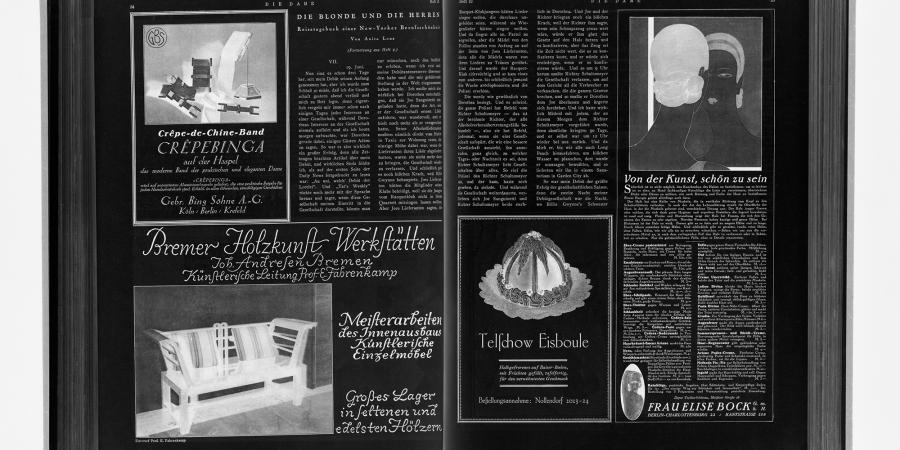

- Abb. 1: Mediumspezifische Ordnungsform Doppelseite, Beispiel »Die Dame. Illustrierte Modezeitschrift« 53 (1926), H. 10, S. 34–35. © Eigener Scan, 2017.

- Abb. 2: Mediumspezifische Ordnungsform Einzelheft, Beispiel »Die Dame. Illustrierte Modezeitschrift« 52 (1925), H. 6 (Doppelseitenlauf). © Eigener Scan, 2017.

- Abb. 3: Mediumspezifische Ordnungsform Einzelheft, Beispiel »Die Horen eine Monatsschrift herausgegeben von Schiller« 1 (1795), H. 1 (Seitenlauf Auszug). © [online]

- Abb. 4: Schema Wissensflüsse im Printmedienfeld. © Eigene Grafik, 2017.

- Abb. 5: Beispiel für Large Scale Content Analysis der Tagespresse. © Lansdale-Welfare et al. 2017

- Abb. 6: The Viral Text Project, Beispiel 1. © Computational Methods for Uncovering Reprinted Texts in Antebellum Newspapers. [online]

- Abb. 7: The Viral Text Project, Beispiel 2. © Computational Methods for Uncovering Reprinted Texts in Antebellum Newspapers. [online]

- Abb. 9: Stichwortanalyse für die Inhaltsanalyse von Victorian Magazines. © Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. [online]

- Abb. 11: Serie von isolierten Porträts, die stabile Grundmuster der Gesichtsdarstellung im 19. Jahrhundert erkennen lässt. © Eigene Grafik, 2017.

- Abb. 12: Tabelle mit Daten zu Pixelzahl und -verteilung für unterschiedliche Bildtypen. Ihr Einbau in das Koordinatensystem macht ihre Vereinzelung besonders prägnant deutlich. © Nineteenth Century Newspaper Analysis 2017

![Abb. 3: Mediumspezifische Ordnungsform Einzelheft,

Beispiel Die Horen eine Monatsschrift herausgegeben von

Schiller 1 (1795), H. 1 (Seitenlauf Auszug). © [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_003.jpg)

![Abb. 6: : The Viral Text Project, Beispiel 1. ©

Computational Methods for Uncovering Reprinted Texts in Antebellum

Newspapers. [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_006.jpg)

![Abb. 7: The Viral Text Project, Beispiel 2. ©

Computational Methods for Uncovering Reprinted Texts in Antebellum

Newspapers. [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_007.jpg)

![Abb. 8 : The Viral Text Project, Beispiel 3. © A

Stunning Love Letter to Viral Texts. [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_008.jpg)

![Abb. 9: Stichwortanalyse für die Inhaltsanalyse

von Victorian Magazines. © Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_009.jpg)

![Abb. 10: Trefferliste für das Stichwort

Bankside. © Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_010.jpg)

![Abb. 13: Bildung eines Netzwerkes zwischen

Zeitschriften durch mehrfachen Abdruck eines Gedichtes. © [online]](http://www.zfdg.de/sites/default/files/styles/medium_in_artikel/zeitschriften_2017_013.jpg)